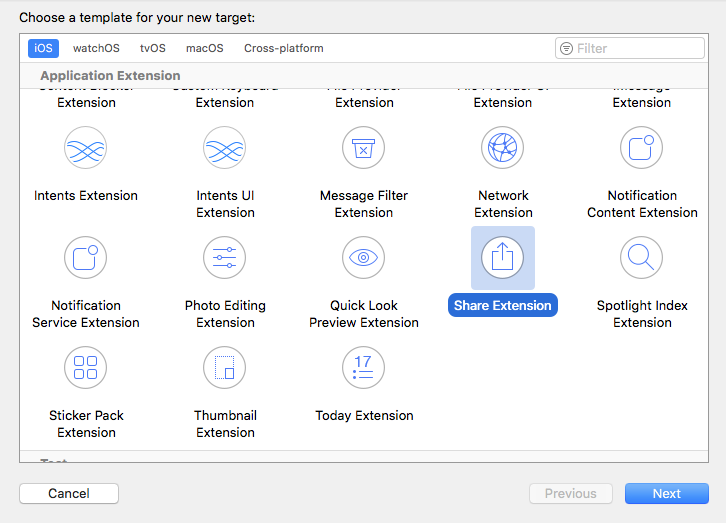

App Extension

以下引用

App Extensionには、基盤となるアプリケーションの機能や能力を拡大する働きがあります。ユーザは、他のアプリケーションまたはシステムとやり取りしながらでも、その機能や能力を活用できます。

つまりはアプリの拡張(まんまw)

Share Extension

環境構築

環境構築

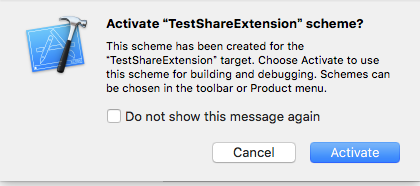

-> 「Activate」を選択

Targetが追加されると

ShareViewController.swiftが追加されている

swift

import UIKit

import Social

class ShareViewController: SLComposeServiceViewController {

override func isContentValid() -> Bool {

// Do validation of contentText and/or NSExtensionContext attachments here

return true

}

override func didSelectPost() {

// This is called after the user selects Post. Do the upload of contentText and/or NSExtensionContext attachments.

// Inform the host that we're done, so it un-blocks its UI. Note: Alternatively you could call super's -didSelectPost, which will similarly complete the extension context.

self.extensionContext!.completeRequest(returningItems: [], completionHandler: nil)

}

override func configurationItems() -> [Any]! {

// To add configuration options via table cells at the bottom of the sheet, return an array of SLComposeSheetConfigurationItem here.

return []

}

}

App Groupの設定

Info.plistの編集

扱えるデータ型を定義する

例) テキストを利用する、画像3枚、WebページのURLを1つまでとする場合

例) テキストを利用する、画像3枚、WebページのURLを1つまでとする場合

<key>NSExtensionAttributes</key>

<dict>

<key>NSExtensionActivationRule</key>

<dict>

<key>NSExtensionActivationSupportsWebURLWithMaxCount</key>

<integer>1</integer>

<key>NSExtensionActivationSupportsImageWithMaxCount</key>

<integer>3</integer>

<key>NSExtensionActivationSupportsText</key>

<true/>

</dict>

</dict>

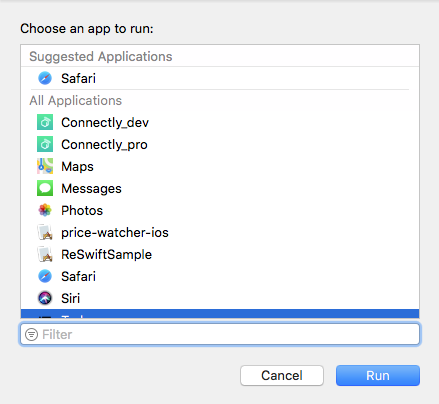

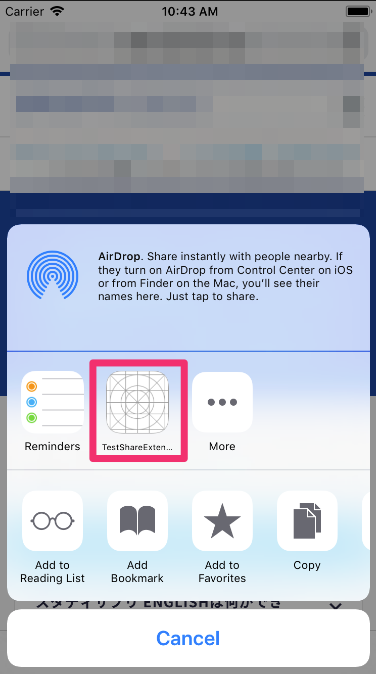

この時点で一回実行させてみる

追加したTarget(Share Extension実装用)を選択して実行すると

↑のようなダイアログが表示され、どのアプリケーションから Share Extension を動かすか選択できる

↑のようなダイアログが表示され、どのアプリケーションから Share Extension を動かすか選択できる

実装

実装

ShareViewController.swift側の実装を後は好きなようにやる既にあるメソッドの意味

| メソッド | 何をするメソッドか? |

|---|---|

| isContentValid | バリデーション(Postを押せる状態か?) |

| didSelectPost | Postが押された後の処理 |

| configurationItems | 追加項目のリスト管理 |